2025年2月11日、つくば市役所コミュニティ棟会議室にて、沖縄県那覇市銘苅新都心での学校地域づくりの取り組みについて講演が行われました。つくば市生涯学習推進課からのコミュニティ・スクールの施策説明に続いて、銘苅小学校初代校長の上地幸市氏による講演が行われ、地域と連携した学校づくりの具体的な取り組みが紹介されました。特に注目すべき点として、組踊の伝承活動や、地域スポーツクラブの設立、運動文化祭の実施など、地域資源を活用した教育活動が挙げられ、学校と地域が協働することで、子どもたちの成長を支える新しいモデルケースを構築したことが報告されました。その当日の様子をレポートします。

那覇市銘苅新都心地区は、昭和62年から、基地返還による土地区画整理事業が始まった那覇市新都心地区で、ニュータウンに集う地域住民や商業者たちによるまちづくりの拠点となっているのが、2005年に開校した那覇市立銘苅(めかる)小学校。地域住民による学校運営への参画を可能にするため、PTAに“C(community:地域)”を加えた PTCA組織を結成、学校と地域がWin-Winの関係になる学社融合の学校づくり、まちづくりが進められています。

本事例紹介は2023年度(2023年2月17日)の前原信達氏からの銘苅新都心自治会による地域づくりの取り組みの報告に引き続き、当該地域で学校が核となって地域づくりが進み始めた、その「種」の部分について報告いただいたものです。

《講師》

上地幸市(うえち・こういち)

那覇市立銘苅小学校初代校長

中学校の体育科の教諭を務めた後、沖縄県教育庁指導主事、那覇市教育委員会・学校教育部長を歴任。銘苅小学校の新設校づくりに関わり、自ら初代校長となる。その後中学校校長を経て現在は沖縄大学客員教授。専門分野は教職論、生徒指導論、特別活動、キャリア教育、体育科教育。沖縄県なぎなた連盟の会長。

《司会》

仲村健(なかむら・けん)

ランドブレイン株式会社 国土政策グループ 地域政策・創生チーム所属。

つくば市谷田部地区区会連合会・研究学園支部 副支部長 所属・役職は2025年2月当時

では、これから協働による学校・地域づくりの考え方とその実際ということで、那覇市銘苅新都心地区の取り組みについてお話したします。まず、はじめに自己紹介をさせていただきます。私の自己紹介は、いつも折り句をつかってさせてもらっています。

私は上地幸市と申しますが、

「う」:運動が大好きです。

「え」:宴会も大好きです。

「ち」:チームワークを大切にしています。

「こ」:コーヒーが好きですけど、1日2杯に制限しています。

「う」:“うとぅいーむち”を大切にしています。この言葉は沖縄の方言ですが、日本語に訳しますと、「おもてなし」という言葉です。おもてなしを大切にしています。

「い」:“いちゃりばちょーでー”を大切にしています。

この言葉も沖縄の方言ですが、今日出会ったらすぐ友達になりましょう、“いちゃりばちょーでー”だよ、お会いしたらもう兄弟だよというような思いを込めた方言です。

「ち」:地域協働のまちづくりを推進しています。

どうぞよろしくお願いいたします。

まずキーワードとして、1点目は「学社融合による教育を学校経営の柱にする」、2点目は「地域づくりの核となる学校を創っていく」ということ。これらを進めるうえで「自立・参画・貢献・飛翔」を学校経営のコンセプトにすえて、創造プランを策定しました。

具体的に目指したのは3つの教育、「確かな学力を育む教育」「人間力の基礎に培う教育」「学社融合による教育」の推進です。

では、開校までの道のりを簡単にお話しします。新設校を創るためのワークショップを教育委員会と、開校準備室の企画で5回開催しました。

1回目は那覇市教育委員会主催の校長ワークショップです。教育長より、「このフロアにいる校長先生の中からどなたかが、新しい学校の校長になるのです。新しい学校づくりをどうするか、自分ごととして考え、ワークに参画してください」というはじめのことばが最初に述べられました。協議は、「学校経営や地域との連携融合をどうするか、環境教育や将来の市民づくりをどうするか」の二つのテーマで進められました。

2回目は銘苅小学校に転入する予定の保護者と地域の皆さんに集まっていただき、“めざす子どもの姿”、“学校に期待すること、私たちにできること”というテーマについて、意見交換をしてもらいました。

このワークショップで出た意見の中から、次の二つは、さっそく取り入れることになりました。

音楽・体育・図工・理科という人間性を育む教科は、専門教師に担当してほしいという意見があり、3年生から6年生までの学年内教科担任制を取り入れることになりました。

また、組踊「銘苅子(めかるしぃ)」などの地域の文化を継承する学校にしてほしいという意見は、すでに取り組みがスタートしていました。2003年に新都心自治会が設立したとき、自治会の皆さんが、銘苅小学校開校記念式典・祝賀会で地域の伝統芸能「組踊銘苅子」を演じさせたいと考え、那覇市から予算をいただき、短期間の練習期間を経て、上演することができました。

3つめのワークショップは、銘苅小学校に転入予定の子供たち、5・6年生による子どもワークショップを開校準備室主催で行いました。このワークショップの前に、すでに地域自治会の取組として、開校記念祝賀会で「組踊子ども銘苅子」を上演することが決まっていました。

そこで、ワークショップに参加した子どもたちに「皆さんも銘苅小学校を盛り上げるために、何かできないか」という問いかけに、活発な意見が飛びかい、結果、自分たちも開校記念祝賀会のステージを賑やかにしたいということに話がまとまりました。

そこで、「肝高の阿麻和利(きむたかのあまわり)」という高校生を中心にした舞台演劇を作っている平田大一さんに支援をお願いしました。平田氏に総合表現ワークショップを企画してもらい、作品づくりを行い、祝賀会のフィナーレで演じることができました。

4つめは、開校準備室が主催した教職員のワークショップです。まだ2月の末でしたが、現任校の校長先生に依頼して、新設校に着任予定の先生方に集まってもらい、「どんな学校をつくりたいか、学校に期待すること、自分たちにできること」について意見交換を行いました。

5つめは学識経験者や行政の長等、私が敬愛する先生方による懇談会です。長時間に及ぶ活発な意見交換が行われ、その後の「学校創造プラン」の案作りに反映することができました。

開校準備室では校歌・園歌と校旗・園旗を作るための選定委員会を設置して全国公募したところ、全国から多くの作品が集まりました。おかげさまで、開校記念式典・祝賀会では児童による校歌・園歌の披露や校旗・園旗の披露も行うことができました。

また、保護者、地域が一体となった開校準備委員会も発足し、委員長に地域の自治会長が選任され、開校に向けての準備を加速することができました。

○学校教育目標の具現化を目指した3つの教育の推進

さて、こうしたワークショップで出てきたさまざまな意見を取り入れ、「自ら育ち未来を拓く子供」という学校教育目標の案ができました。これを具体化するために作成したのが「教育創造プラン」です。那覇市教育委員会から提案されたコンセプト、「自立・参画・貢献・飛翔」を具体化するために「3つの教育」を掲げました。

1つめは、「確かな学力を育む教育」です。これは基礎学力を育み、自ら学ぶ子供の育成をめざし、問題解決学習や表現力などの学び方を育てようということです。自ら育つ子どもにするためには、「学びのノート」を活用し、自分で学習目標を立てて毎日の実践に結びつけることを1年生から取り組んできました。具体的には、自分で学習目標を立てたり、家庭学習の計画を立て、発表したり意見交換する学級活動を行ってきました。

2つめの「人間力の基礎に培う教育」は、那覇市教育委員会の当時の教育長から、将来の市民を作るための教育をどうするかを考えてほしいという提案を受けて、キャリア教育、環境教育、福祉教育、人権教育などの教育を推進してきました。

資料の左側2枚の写真は、開校1年目に行ったモンゴルの子どもたちとの交流の様子と、アジアの子どもたちのために学校を作る活動や、井戸づくりをしている「アジアチャイルドサポート」の皆さんに、交流会の後に基金贈呈をした時の写真です。

右側2枚の写真は、社団法人日本環境教育フォーラムから委託を受けた、地域環境団体NPOエコライフとの融合で取り組んだ実践の様子です。4学年の先生方が総合的な学習の時間にワークショップを行い、「ビオトテリア事業」として計画し、保護者、地域を巻き込んで作業を行い、立派な水辺空間ができあがりました。その後、2年目には水車を設置することができました。

3つめの「学社融合による教育」ですが、これが銘苅小学校の学校づくり、地域づくりに取り組む上で非常にいい教育方法だったなと思っています。

例えば5、6年生が、自然と共生する力、人と生きる力、最後までやり抜く力を育成するために、「環境教育、食教育、キャリア教育」という3つの教育プログラムで実践を行いました。

当時、那覇市長が屋上緑化を推進していましたので、屋上に畑をつくり、サツマイモを植えたり、ユリの花を咲かせたりしました。その後、先述してNPOエコライフの皆さんも関わり、5,6年生の農業体験学習として屋上に水田を作り稲作体験学習に取り組みました。また、北部ヤンバルの地からリュウキュウメダカを疎開させるという取り組みも行いました。

ここで「学校経営」に関する方針をご紹介します。学校づくりをするうえで、“私たちの学校はこうあるべきだ、あるいは管理職はこんなふうにしなければいけない、あるいは教職員の姿はこうでなければいけない”ということについて、先生方とワークショップをしました。それこそ熟議をしながら、教育のあるべき姿をイメージしていきました。

その流れで、保護者にも何か求めたいねということになり、“こうありたい保護者の姿”、さらに“地域の姿”ということについても話し合いを行い、これを地域に投げかけて、教育創造プランの中に盛り込みました。

また、経営方針として、5つの方針を掲げました。様々な教育課題に対応するためには、新たな視点から取り組む必要があると考えたわけです。新たな視点とは、教職員の校務分掌を整理統合、集中分散することによって、役割の明確化や省力化が図られ、効率的に課題が解決できるのではないかということです。

○特化的な課題にはプロジェクトチームで

5つの経営方針から1つだけご紹介しますと、分掌の整理統合、集中化、分散化ということに関係していますが、特色ある教育課程を創造するため、特化的な課題の解決については、校務分掌ではなくて、プロジェクトチームで取り組んでいこうと提案をしました。そして「学社融合による教育」、「キャリア教育」、「学校行事」等について、プロジェクトチームで取り組みました。

資料の写真は平和教育の取り組みや、外国人ボランティアによる英語教育、地域と一体となったクリーン活動を紹介した写真です。

先生方は、“プロジェクトチームで学校づくりをしよう”ということについて、最初から賛成だったということではなかったと思います。熟議を交わしながら、賛同者が増え、「このプロジェクトは私が主体的に取り組んでいきたい」というような気持ちを持った先生方で取り組んでいきました。それを確認するうえで、推進事項として以下のようなことを提案しました。

「私たちは新しい学校づくりを担わされているわけだから、学校づくりを“過去のものさし”で考えるのではなく、“未来のものさしで今を測り、夢を与える教育に取り組んでいこう”と。そして、“今までやってきたことを推進するだけでなく、惰性に埋もれないで新しい取り組みをしていこう”。“やればやるほど良い結果が得られることを信じて、確信を持って頑張っていこう”、そのようなことを先生方に語りかけて、経営方針を確認し協働実践してきました。

○学校・地域創る会の提案

つぎに「学社融合による教育の考え方と実際」についてですが、まずPTCAの考え方と目指す方向について説明します。

開校準備委員会で、学校・地域づくりに資する組織についての考え方を話しました。新しいタイプの学校・地域システムを創るためには、これまでのように先生方や保護者、一部の地域の皆さんだけでなく、学校を核とした地域を創るためにも、新都心通り会等、多くの皆さんに関わってもらうことが大事じゃないかなと考えました。

そこで、学校・地域づくりに賛同する皆さんを巻き込んだ組織、学社融合による教育を推進できる組織として、「(仮称)学校・地域創る会」を提案しました。

当時は、「学社融合による教育」という言葉はなじみのない言葉でしたから、「どういう教育ですか」など、質問や意見がたくさん出ました。説明資料をもとに、組織の意義や目的等を説明したことで、最終的には、「(仮称)学校・地域創る会」をこれまでのPTAにC(コミュニティ)を入れたPTCAという名称に決定しました。

○PTCAの目的

PTCAの目的は、まず、学校・地域経営を視点にして、その充実・活性化を図ることです。これまでは子どもの教育に重きがおかれ、管理職や先生方、保護者もその視点で学校経営を考え、取り組んでいました。

学社融合による教育は、学校と地域が互いに関わり合い、協働で学校、地域づくりに取り組むことが重要であるという考えから、地域経営という視点も大切にしていくことを確認しました。

それは“子どもの夢や希望を育み、安全安心な教育環境を整備する”というだけでなく、“家庭・地域の要望や、意見、提案などを学校経営や地域経営に反映させる”ということにも繋がります。そういう目的の達成を目指して、PTCAという組織が創られました。

○組織のあり方

組織のあり方としては“保護者やその趣旨に賛同する大人が参加する組織”としました。保護者や地域住民の参加は当然のことながら、その趣旨に賛同する大人の参加は、今後の持続的な活動を進めていけば必至となることです。開校と同時に組織した学校版総合型地域スポーツクラブやカルチャークラブも、地域住民だけがその組織に参加するのではなくて、組織に賛同する者も賛助会員として参加できるシステムにしました。

組織のあり方の2つめは“従来のPTA活動を拡大・発展させる組織にする”ということで、専門委員会の中に複数の特別委員会を作って、活動を拡大する方向で取り組みました。

○学社融合の教育作用

学社融合の教育作用とは何だろうと考えたとき、児童生徒にとっては、地域社会の人々と学ぶことを通して、子ども自身が個性を伸ばし、創造性を発揮することができます。

地域にとっては学校の学習素材や資源を活用して学習機会を得ることができるし、その活動を通して学校理解ができる。また、学校理解を通して、地域で子供を育てるという役割があることを地域の人も認識することができます。このようなことを地域の皆さんにも保護者の皆さんにも理解していただきながら、組織を作っていったわけです。

○子ども「銘苅子」の上演

開校記念式典祝賀会でPTCAと地域自治会が取り組んだ「子ども組踊銘苅子」の上演は、大きなインパクトがありました。地域の伝統芸能である組踊銘苅子を開校祝賀会で子どもたちに演じさせたいという大人たちの願いが実り、祝賀会の中に30分のプログラムを入れることができました。

組踊は1700年代、中国との交易で、中国皇帝の使者である冊封使(さっぽうし)をもてなす宴のなかで演じられました。琉球王朝の王・尚敬王が、琉球舞踊や琉球の音楽などを披露するだけでなく、もっと宴を華やかにする演目がほしいと玉城朝薫(たまぐすくちょうくん)に作らせたものです。それで「二童敵討(にどーあだうち)」「執心鐘入(しゅーしんかねいり)」など、五つの演目を創りましたが、そのうちの1つが「銘苅子」です。琉球王の江戸上りのときに同行した玉城朝薫は、本土の能楽とか歌舞伎を取り入れ、沖縄ならではの舞台劇を創り上げました。

組踊りは沖縄では知らない人がいないくらい盛んに演じられていますが、5つの組踊りのなかでも「銘苅子」はすごく難しい演目だったようです。自治会の皆さんに「銘苅子」を子どもたちに演じさせたいと、お願いされた指導者は難しい演目なので、子供たちが演じることはできないとお断りしたそうです。けれども自治会長さんたちに何度もお願いされ、仕方なく引き受けたようです。

指導者たちは、絶対できないと思っていたけれども、させてみると、こんなに子どもたちが上手に組踊りを演じることができたのかと、びっくりしていたようです。それと同時に組踊りを子どもたちにさせるために指導者たちも工夫を凝らしたようです。音楽を短く簡単にし、セリフを簡単にするなどして、1時間の演目を30分に縮小して、子どもたちが演じることができるように作りあげていったと後日談で知りました。

○子供たちの総合表現

当時、沖縄では空手や太鼓、エイサーに創作ダンスを総合的に組み合わせて表現する舞台を、プロの指導者のもとで子供たちが演じる取組が各地で行われていました。

銘苅小でも開校記念式典祝賀会で総合表現の演目をプログラムに入れたいということで、PTCAの協力のもと、子どもワークショップを開催し、演目づくりに取り組み、祝賀会で発表できたことは、ひとつのトピックとなりました。

当時県内の小学校では、5年生は1泊2日の自然教室、6年生は2泊3日の修学旅行を学校行事として行っていました。銘苅小学校では5年生の自然教室を2泊3日の日程で企画し、6年生の修学旅行と合同で取り組む「ハートフルスクール」と称した取組を、同じ日程、同じ場所で宿泊する体験学習を行っていました。

5年生は、沖縄本島北部の東村で、農家に宿泊させてもらい農業体験学習、6年生は塩づくり体験と漁業体験を行った後、次の日に北部観光を行い、修学旅行気分を味わいました。このように、5年生と6年生でプログラムは違うものの、最後の日には、キャンプファイヤーを囲んで、フォークダンスや余興を楽しむ取組を行いました。

ところで、5年生の自然教室は、通常1泊2日ですが、なぜ銘苅小では2泊3日の日程でできたかといいますと、子どもたちの1泊分と教職員の出張旅費等をPTCAの「夢基金」から出してもらい実現できました。

そのような体験を生かして6年生は、キャリア教育の一環として、塩販売体験学習を行いました。具体的には、「銘苅っ子ソルト社」という模擬会社を設立し、塩づくりを体験させていただいた製塩会社から塩を購入し、新都心の大型スーパーの店頭で販売する取組を行いました。なんとその収益が10万円でした。

そこで、この10万円をどうするかについて学級で話し合いました。5年生のときに、モンゴルのマンホールチルドレンについての講演やモンゴルの子どもたちと交流した経験を思い出し、アジアチャイルドサポートの取組に協力しようということで意見がまとまりました。

後日、井戸の費用として10万円をアジアチャイルドサポートに贈呈するという取り組みを行いました。

なお、この取組は後輩にも引き継いでもらうために、店頭販売の様子を観てもらいました。これがなんと11年間で11基の井戸をアジアの子どもたちにプレゼントする取り組みとして続いたようです。

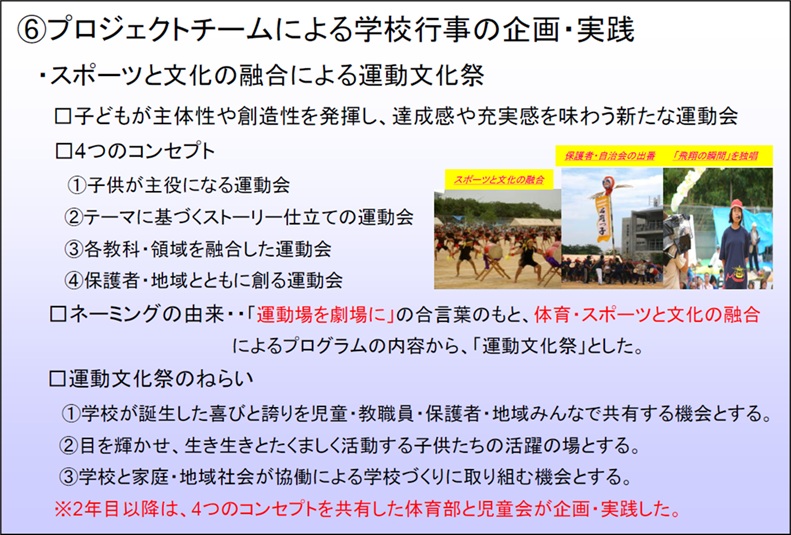

○スポーツと文化の融合による運動文化祭

次に、銘苅小学校の運動文化祭についてご紹介します。プロジェクトチームでは、子どもたちの考えを聞くために、学級で話し合いをさせました。そうすると、“感動ある思い出に残るものにしたい”、“自信を持って表現したい”、“参観者を感動させたい”というような意見がでました。

体育的行事としての運動会という名称は、当時も今も変わりませんが、「子供たちの意見を大事にしながら、新たな運動会を創ろう」ということで、次のようなコンセプトによる運動会の構想ができました。

それは、「子どもが主役になる運動会」、「テーマに基づくストーリー性のある運動会」、「各教科領域を融合した運動会」、「保護者・地域とともに作る運動会」です。

また、このコンセプトからイメージできる内容は、運動会という名称よりもスポーツと文化を融合させた内容になるので、「運動文化祭」という名称がふさわしいという意見が教職員からでて、その名称に決定しました。

そこで、「運動場を劇場にしよう」というキーワードを掲げ、それに合致したプログラムを考えていくことにしました。

1年目のテーマは、「誕生」で、ストーリーは、「大地の誕生」→「人の誕生」→「未来の誕生」でした。そこで、テーマ、ストーリーに相応しいテーマ曲を作ろうということで、国語科と音楽科が協働で、子供たちに詩を作らせ、音楽の先生が作曲するという取り組みを行いました。子どもたちと先生方の合作でできたテーマ曲がどのように花開いたかについてお話しします。

プロローグの場面です。運動場の真ん中に子どもたちがこんもりした山を作り、音楽と同時に山が花開き、その中央から立ち上がった児童代表が、会場いっぱいにテーマ曲を熱唱する趣向は、これまでの運動会では見られないプロローグとなりました。

子供が主役で、各教科領域が融合し、テーマに基づくストーリー仕立ての運動文化祭、そして保護者・地域の参画という内容の運動文化祭のフィナーレ。「未来の誕生」の場面で、5,6年生女子による創作ダンスをグランドいっぱいに繰り広げ観衆を魅了させました。

そのあと、全児童がグラウンド周辺を取り囲みプロローグの始まりです。突如として、グラウンドの反対側につくられた、舞台の上に天女が現れ、「大地の誕生、人の誕生、未来の誕生」の喜びを話しかけながら、式台前まで人々に微笑みかけながら、入場してきました。

「愛しき子供たちよ、さあ集まれ」

その声で子供たちが「風の道」という歌を歌いながら、グラウンドを歩いて入場し、フィナーレのプログラムが行われました。最後はグラウンドいっぱいに太鼓とエイサーの曲にのってカチャーシーの乱舞で運動文化祭の終了となりました。

つぎに学校版総合型地域スポーツクラブについて説明します。当時、日本体育協会(現:日本スポーツ協会)の育成指定クラブ委託事業を受託し、総合型地域スポーツクラブを設立する取組は全国的に行われていました。

銘苅小学校では、この取り組みを小学校でもできるのではないかと考え、応募したところ受託でき、取り組みがスタートしました。

クラブの性格としては、スポーツ少年団とか、中学校の部活動のような単一種目のスポーツ活動ではなくて、子供から高齢者まで、誰でも気軽にスポーツができる、あるいは興味関心の高さやスキルのレベルに応じて参加できる、または、複数のスポーツを異年齢・異世代でできるという性格をもったクラブを目指して設立しました。ここで、いくつかのスポーツ教室の事例を写真で紹介します。

バスケットボール教室は当時、那覇高校女子チームの外部コーチをしていた方を講師に招き、小・中学生を対象に指導して頂きました。テニス教室はテニス協会の専任講師だった人です。水泳教室では水泳連盟の会長さんに来ていただきました。フットサル教室はFC琉球の野口さん。空手道教室では当時、沖縄空手界でトップレベルのプレイヤーであった豊見城あずささん、バドミントン教室には元オリンピック選手の宮村先生です。このようにトップの指導者、実践者の皆さんを講師に様々な教室を実践してきました。

続いて「銘苅っ子ゆいカルチャークラブ」の事例を紹介します。これは文科省の地域子ども教室推進事業を受託し、設立しました。このクラブも子供だけではなくて、地域の子供と大人のためのクラブということで、様々な方々を講師または支援者として関わっていただきました。

予算は文化庁・(財)伝統文化活性化国民協会の事業や文部科学省・(財)さわやか財団の事業を受託し、伝統子供文化教室とさわやか子供教室の事業を実施しました。

資料にある写真は、シーサー作り教室や書道教室、三線教室、英語教室、茶道教室、算数教室、それから大型の絵画を作るワークショップなどの取り組みの様子です。

2年目まではスポーツと文化のクラブを別々に活動してきましたが、それを一つの組織にしようということで、「那覇新都心ゆいスポーツ文化クラブ」を平成23年度に組織して取り組みを開始しました。主な活動としては、「那覇新都心ゆいスポーツ・文化フェスタ」に取り組んだり、文化講演したりというような実践をしています。

このような取り組みをしていくなかで、地域人材等、関わった方々が子供たちの活躍にどのような影響を与えたかということで考えますと、その道の達人、あるいは地域の指導者や専門家との学びを通して、「“本物を見て、本物に触れ、本物から学び、本物の目指す”」というきっかけづくりになったと思っています。これが学社融合の強みじゃないかなと思います。

また、関わっていただいた地域人材の皆様に、どのような影響があっただろうかと考えると、たとえば、組踊銘苅子の指導者たちにも好影響を与えたのではないかなと思います。指導者たちは、どうしてもやらざるを得ない状況の中で、子どもたちでも演じられるよう工夫を凝らしたことが良い経験になったようです。

ゆいスポーツ文化クラブで育った子どもたちは、いろんな大会で実績を上げるようになってきました。今後とも継続し、より一層発展していくことを期待しております。

PTCAの可能性をもっと広げていくことや、学校と地域社会が融合して、様々な教育活動を継続実践していくことが、今後の課題となると考えます。

本日はこのような機会を与えていただきありがとうございました。いつかは銘苅小の実践をまとめてみようと思いつつ、取りかかることができずにいましたが、良い資料整理の機会となりました。あらためて参加していただいた皆様にお礼申し上げ私の拙い話を終了させていただきます。イッペー ニフェーデービタン!(ありがとうございました)

司会…皆様の質問に入る前に少しだけ補足させていただくと、銘苅新都心というところは戦後、長い間基地だったのですね。今回講演会の会場であるつくば市の研究学園エリアと同じように、新しい開発で整備されたという意味では、地域の歴史が一度途切れているとも言えます。けれども銘苅子のように元々この地域の名前にも関わる伝統芸能をみんなでやってみる、子供に引き継いで子供たちもやってくれる。そこから新たな歴史がスタートする。新しいまちでもそういうことができるのだと思いました。また、先生が校長としてされた様々なことに、大きなエネルギーを束ね推進されたと感じました。新しい学校ならではの変革にトライし、いま私たちのまわりでも言われている「部活動の地域展開」とか、お話ではPTCAといわれていますが、本質的には「コミュニティ・スクール」そのもので、やれることをいろいろ見せていただきました。皆さんには地域が違っても、参考になる話として聞いていただけたかなと思います。

司会…では、皆さんに書いていただいた感想を少し見ていきます。地域の核としての学校のお話は、「実際に地域の学校がなくなってみると核というものを実感する」「PTCAという視点がすごく参考になる」「地域が関わる運動文化祭は素晴らしいとか」「学習目標を自ら作るといった自己決定的なところに子供たちも先生たちもいろんな形で熟議して関わってるのだろうというところで地域・保護者の連携参画は面白い」、「熱量が高い」、「自分事として考える主体としてのワークショップ」、「学社融合による教育学校地域作り、新設校作りにおいて新しい視点で素晴らしい構想実践ができたことに感動した」、「児童の意見、地域の意見など、それを地域すい上げ成果に繋がっている」、「はじめの一歩と勢いがすごい」。

子供たちが学校だけでなく社会に参画する、社会の構成員として小学生から関わっていくといったところも、先生のお話から皆さん一致して感じられているんだろうなと思います。

*参加者から寄せられた「いいね!」と思ったポイント(キーワード、フレーズで回答)

司会…つぎに、書かれた質問からピックアップして先生にお伺いします。まず、「地域経営とは具体的に何を指す」っていう質問があります。

上地…PTCAの組織の中にいろんな専門部があります。これを教職員と保護者だけで作るのではなくて、地域の人たちも入って作りました。銘苅小の校区には、おもろまちという商業施設があって、そこには新都心通り会という組織もあります。自治会だけでなく、この新都心通り会の皆さんも一緒になって、PTCAを作りました。すると、そういう組織を生かさない手はないなということで、学社融合委員会とか、施設運営委員会といった組織を作りました。

例えば施設運営委員会は地域連携室や体育館等の施設を土・日に管理する組織です。ゆいスポーツ文化クラブの活動や一般のサークルが施設利用する時のお世話をこの委員会が行いました。那覇市教育委員会の施設課の許可を得て、学校施設開放事業をPTCAに任せていただき実施することができました。

また、学社融合部会では子供と保護者が新聞社を訪問し、新聞づくり教室を行ったり、ゆし豆腐を作るための料理教室や、子供でもできる朝の簡単レシピを作る料理教室をするなど、保護者だけでなくPTCAの各種委員が中心になって進めていきました。

なぜ地域経営という発想があるかというと、先生方や保護者は学校を中心に物事を考えて、学校のために常に地域の力を利用するわけですね。地域が学校に協力することは地域にとっても非常にいいわけですけれど、では学校が地域のために何をしてくれるのっていう疑問も出てくるわけですよ。そこに地域と学校が融合するという意味があるのかなと思います。当然、学校経営は学校のために地域が関わっていくけれど、地域のために学校は何してくれるのっていうときに、学校も地域経営の一端を担わないといけないんじゃないかと思います。そうするとお互いにWin-Winの関係になるんじゃないか。それが学校・地域経営の考えです。

学校は地域に教育機能と施設等を提供するという発想からすると、学校は地域のためにあるんだよねっていうことを先生方や地域、保護者の皆さんにも理解していただくことが必要なのかなと思います。

司会…先生のお話で、地域に理解してもらうため、管理者として地域への説明をかなりされていたと思うんですね。それがあったから、いま伺ったいろんな足跡がある。お話のなかで「プレゼント」という言葉を使われていましたが、その語源はプレゼンテーションと同じだと思うんです。校長先生として、何かをやるときに説明することに対する覚悟が違うと思いました。それが多分、先生の言われるWin-Winの関係につながっているのだと感じました。それと、あと一つ、「未来のものさし」という言葉に引っかかったという質問があったのでこちらにもお答えいただきたい。

「今、部活動の地域移行に全国で取り組んでいますが、“過去のものさし”をどう考えるのかが大きな課題だと思います。どんなアプローチをしたら“未来のものさし”で計れるかをお聞きしたいです。」というご質問です。

上地…これからの地域部活動は、昨今の状況から考えると、学校の役割がだんだん薄れてきているなって思います。しかし、学校には部活動を担う意欲もパワーも熱量もある先生方がいると思いますが、それを地域に移行していいのかな、移行して欲しくないという先生もいるのではないかとも思います。部活動は子供たちにとってどういう意味があるのか、学校でできることがもっとあるのではないかなど、先生方も含めて考えていくのも、未来を考えていくうえで大事かなと思うんですね。

中学校の校長をしていたときも、いまのような働き方改革という言葉ではなかったけれど、先生方からできれば部活顧問はやりたくないという人が出てきました。部活動顧問の希望調査をすると、自分の意に反して嫌々ながら希望する人もいました。そこで、3つの選択肢で希望調査をすることにしました。一つは、「技術指導もできるし管理もできる」。2つめは、「技術指導はできないけれど、お手伝いはできる」、つまり練習試合や演奏会の引率などはできる。3つめは、「顧問はできない」という3択で実施しました。

調査の結果を踏まえて、「やりたい人は」顧問、「お手伝いできるという人は」副顧問、「できませんという人は」顧問から外しました。それで各部に当てはめていくと、割り当てられない部が出てきました。

当時の中学校には、学校版総合型地域スポーツクラブが設置されており、地域の指導者が教職員と同等に指導してくれていましたので、その方々を代理顧問に任命しました。

教職員じゃないので事故等の責任は持てないけれど、代理顧問にして、指導も選手の管理もしてもらうことにしました。ただし、試合があるときは、教員がつかないといけないので、そのときだけは教員が一緒に引率する方法をとりました。

先生方から、何か問題があったときどうしますかという質問がありましたが、そのときは校長が全面的に責任を負いますということで、推進していきました。

一つ問題があったのは中体連との関係です。中体連に責任者を報告するときに、教員ではない人を責任者にするわけにはいかないので、顧問名ではなく学校長名で大会に参加させました。トップである学校長が責任を取りますので、代理顧問は認めてくださいということでやってきました。

当時、代理顧問という言葉にみんなもびっくりしていましたが、総合型地域スポーツクラブの指導者が協力してくれていたおかげで、そういう方法が取れたのかなと思います。

そしてもう一つ補足すると、学校版総合型地域スポーツクラブをもっと発展させていく可能性があるのではないかなと思います。

小学校では単一のスポーツ少年団ですが、それを銘苅小学校スポーツ少年団というふうに、一つの組織にしてやっていくことも可能です。また、高等学校でも生徒会を中心とした総合型地域スポーツクラブという事例もあります。

今の枠組みにとらわれないで、こんなことできないかな、あんなことできないかなと、いろいろ発想していくことが“未来へのものさし”になるのかなという気がしています。

Q1. 意見を取りまとめていくときにどのような工夫があったか?素案はどのように作ったか?

A1. ◎様々な教育課題に対応するために、新たな視点から問題解決を図ることが必要だと考えた。そこで、校務分掌を統合し、集中化・分散化することにより、役割を明確にして省力化を図り、効率的に問題を解決することができると考えた。そこで、緊急性があり、集中・特化して解決する必要がある課題をパイロット事業として位置づけ、プロジェクトチームで取り組むこととした。

例・・学校行事創造プロジェクト、学社融合教育推進プロジェクトなどです。教職員に投げかけた言葉「過去のものさしでなく未来のものさしで『今』を測り、『夢』を与える教育に取り組んでいこう。

具体的な事例・・「学校行事創造プロジェクト〜運動文化祭」

ア、校長が考え方(こんな運動会にしたい)を示す。

イ、プロジェクトチームで取り組む理由を説明

ウ、先進事例をもとに基本コンセプトを提示

エ、「この指とまれ」でチャレンジしてみたい先生でチームを編成

オ、応募者が企画書を提案・検討

※2年目からは、体育部会と児童会の協働で実施(新たな形に先生方が賛同)

Q2. 「地域経営」とは具体的に何を指す?

A2. ◎新設校を創るとき、市教委から提案されたコンセプトの一つに「将来の市民づくり」があり、学校・地域づくりの主体者となる市民づくりに貢献する学校を推進することが示された。そのコンセプトを具体化するために、「学校づくりは地域づくり、地域づくりは学校創り」、「地域の風が行きかう学校、学校の風が行きかう地域」をモットーにして経営の一つの柱に「学社融合による教育」を位置づけ取り組んだ。

一般的に「保護者、地域は学校のために何ができるか」(学校経営)という「連携・・・ギブ&テイク」の視点が重視されるが、「学校は地域のために何ができるか」(地域経営)という「融合・・・Win-Win」の視点での取り組みがなされていない現状がある。

そこで、学校のためだけでなく、地域のためになるという視点から「学社融合による教育」を推進した。その手がかりとして、PTCAを組織し具体的な取組を行ってきた。

◎主な取組・・地域と融合した運動文化祭、銘苅ゆいスポーツ・文化クラブの実践、組踊りこども「銘苅子」の実践、安全なまちをつくる会への参加、地域クリーン活動への参加、地域の祭りへの参加など

Q3. PTCAで参加していただく地域の方、また、カルチャークラブではどのような人選を行ったのか教えてください。

A3. ◎多くの方々が学校創りに参画していただいた理由として、以下のことが考えられる。

ア、地域住民が開校前から大きな期待と関心をもって自分ごととした様々な取組をして頂いた。

イ、「学社融合による教育」や「PTCA組織」づくり、「総合型地域スポーツクラブ」、「ゆいカルチャークラブ」の設立など、当時の銘苅小の教育実践に多くの方々が興味と関心をもっていた。

以上の状況から多くの、「ヒト、モノ、カネ、コト」の提供があった。

例えば、農業体験学習に協力したい、ビオトープづくりに協力したいというNPO団体やスポーツ教室やカルチャー教室に協力したいという指導者の申し出や、資金や教材等の提供があった。

人選にあたっては、実践内容に相応しい方かどうかを判断して依頼した。

Q4. 目指す子ども像をどのように共有し、合意形成を図ったのか、具体的な事例を伺いたい。

A4. ①市教委主催の校長ワークショップ・・・新設校の良さや課題、すぐにやること、中・長期計画等について協議

②保護者・地域ワークショップ・・・目指す子どもの姿、学校に期待すること、私たちにできることについて協議

③子どもワークショップ・・・こんな学校づくりたい、私たちで創ろう銘苅小について意見交換

④教職員ワークショップ・・・目指す子どもの姿、学校に期待すること、私たちにできることについて協議

⑤校長の私的諮問会議・・・銘苅小創造プランを説明し、新しい学校づくりについて意見を聴取

以上、保護者、地域の願いや期待を受けとめ、主体者である子どもたちを真ん中においた教育を目指して、学識経験者等の意見も参考にしながら、教育創造プラン(案)を作成し、職員会議で協議を重ね決定した。

Q5. 今、部活動の地域移行に全国で取り組んでいますが「過去のものさし」が大きな課題だと思います。どんなアプローチをしたら「未来のものさし」で測れるのかお聞きしたいです。

A5. ◎教職員ワークショップで先生方に投げかけた言葉

子どもにとってよりよい「今」を創るために、前例踏襲ではなく、また、「過去」にどんなことをしてきたかではなく、こんな学校を創りたい、こんなことに取り組みたい、こんな子どもを育てたいという、「未来」の姿をイメージしてチャレンジしていきましょう。

例えば、

〇運動会や学芸会の新たな視点での取組

〇5年生の自然教室を1泊2日から2泊3日に

〇5年生の自然教室と6年生の修学旅行を「ハートフルスクール」と称して異学年で取り組む

〇3年生〜6年生で学年教科担任制を実施

〇総合型地域スポーツクラブ、地域子ども教室の開催 など。

Q6. 経営とつかっていたが、お金の面については考えていたか?(持続的な組織づくり)

A6. ◎各学校への教育委員会からの教育予算の他に、開校前から教育活動予算の確保に取り組んだ(カネのなる木)。

<別途予算> ※事業主体、担当者、テーマ、目的、方針、等は省略

① 特色ある学校づくり支援事業(学力向上対策) 50万円 那覇市教育委員会 平成17年度

② 豊かな体験活動推進事業(地域間交流) 45万円 文部科学省 平成17~18年度

③ 環境教育プロジェクト事業 予算別途 環境教育フォーラム・NPOエコライフ 平成17年度

④ 学校への芸術家派遣事業 予算別途 文化庁 平成17年度

⑤ 総合型地域スポーツクラブ育成推進事業 208万円 文部科学省・日本体育協会 平成17~18年度

⑥ 地域子ども教室事業 103万円 文化庁 平成17~18年度

⑦ 伝統文化子ども教室 89万円 文化庁 平成17年度

⑧ さわやか子ども教室 25万円 文部科学省 平成17年度

⑨ 銘苅小学校ビオトープ創出事業 予算別途 1000万円 那覇市役所 平成17年度

平成17年度総額 1,520万円 平成18年度 356万円

Q7. 予算はどこからくる?1年間にどれくらいかかるか考えて活動しているのか?

A7. 質問6の回答を参照のこと。

※通常の教育活動に係る教育予算は、市教委割り当ての予算で経営をしている。

Q8. 20年前の話の様だが、現在はどうなっているのか?

A8. ◎私は、銘苅小で3年間勤めた後、那覇市内の中学校に転勤したため、その後の銘苅小の教育活動をあまり知り得ていません。運動文化祭の継続やゆいスポーツ・文化クラブは、現在も継続している。組踊り子ども『銘苅子』が復活することを願っています。

Q9. 地域の人を開校準備委員会やワークショップ等に参加いただく方法は?

A9. ◎市教委で新設校の校名募集を広く行っていたため、市民の関心が高かったことが功を奏したと思われる。

◎銘苅小に転入予定の児童とその保護者に、現任校の学校長を通して参加を呼びかけた。地域住民には、自治会長を通して呼びかけ、企業等へは、新都心通り会に依頼して参加の呼びかけを行った。また、銘苅小の開校準備室で、情報公開を行い広く参加を呼びかけた。

Q10. 何もつながりのない地域でどう学校とのつながりをつくるのか?

A10. ◎学校の教育活動の中で、地域人材等を登用した取組が多様にある。たとえば、銘苅小では、理科、総合の時間等教科横断的な学習として、NPOや保護者、地域人材の協力を得て、5年生、6年生で屋上に水田をつくり稲作体験をしたり、環境教育の一環としてのビオトープ作りを4年生で取り組んできた。また、従来のPTA組織に地域を巻き込んでPTCA組織にしたため、地域とのつながりが強くなり多様な人材の協力が得られやすくなった。

Q11. 教育委員会は地域と学校のために何ができるのか?

A11. ◎新設校創りのために、教育委員会が取り組んだこととして、主に次のことがあげられる。

Q12. 校長先生が地域の中心になることの自覚をもってもらうためには?

A12. ◎「地域は学校のために何ができるか」という視点で地域との関わりを捉えるのではなく、地域を巻き込んだ教育活動を再考することが求められる。たとえば、各教科、特別活動、総合の時間等で地域人材や地域資源を取り入れた教育活動を推進することも一つの方法である。そのことを地域に働きかけるとともに、多様な教育活動がダイナミックに展開できることを先生方に理解させることが大切である。

Q13. 情報公開を求めた結果は・・・

A13. ◎学校と地域づくりに参画・貢献したいという願いをもった多様な人材が地域には住んでいるという認識のもと、「学校支援ボランティアを登用した教育活動」の周知を図ったところ、学校・地域のニーズに応える人材の参加・協力があった。その結果、PTCAの活性化が見られた。

Q14. 運動+文化 スポーツクラブ+カルチャークラブ統合のねらい? 何を?

A14. ◎スポーツと文化を一体的に捉え、2つの活動を統合し、PTCAの外部団体とした。

スポーツや文化活動に興味・関心のある市民を対象に広げ、組織の再編を行った。また、資金造成のために賛助会員制を取り入れた。

◎異年齢・異世代による多様な文化・スポーツ活動を継続して実践することを目的とした。

Q15. 沖縄は不登校、いじめがとても多いことで知られているが、銘苅小の様々な取り組みによりどんな変化があったか?

A15. ◎その背景・原因を共に考えていく機会になればありがたいです。その背景・原因は、「貧困」「基地問題」「二極化」「ゆいマール意識の弱さ(結びつきの弱さ)」「イチャリバチョーデー意識の弱さ(地域の子どもは地域で育てる意識の弱さ)」「ひとり親家庭」「若年出産」「コロナが拍車をかける」など、多くの背景・原因が考えられる。◎銘苅小ではいじめ・不登校の問題が大きく惹起したという状況ではなかった。先生方や支援員が家庭訪問して登校を促したり、親子面談をしたり、民生員・児童員の協力を仰いだり等、日々の見守り・支援活動が功を奏し、大きな課題にはなっていなかったと記憶している。

Q16. 学校側で 減らしたこと、なくしたことはどんなことがあるのか?

A16. ◎私が勤務した3年間は、学校草創期なので多くの教育活動を推進することに尽力したと思います。その後、コロナの影響や働き方改革の課題もあり、教育活動が縮小せざるを得ない状況もあったかと思われます。